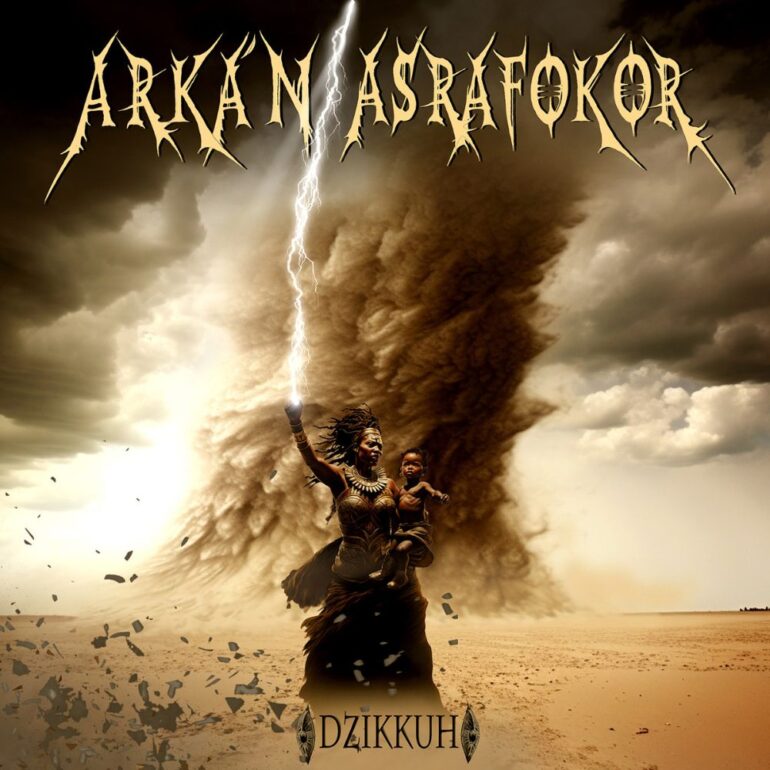

Artist: Arka’n Asrafokor

Herkunft: Lomé, Togo

Album: Dzikkuh

Spiellänge: 45:38 Minuten

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Folk Metal

Release: 19.07.2024

Label: Reigning Phoenix Music

Link: https://www.instagram.com/arkanasrafokor

Bandmitglieder:

Lead Vocals & Gitarre – Kodzo „Rock“ Ahavi

Fry Vocals, Rap & Keyboard – Elom „Enrico“ Ahavi

Percussions & Chanted Vocals – Yao Justin Mass Aholou

Bass – Koffi Ametefe „Francis“ Amevo

Schlagzeug – Komla Siko „Richard“ Tamakloe-Azamesu

Tracklist:

- The Truth

- Not Getting In Line

- Walk With Us

- Angry God Of Earth

- Mamade

- Asrafo

- Final Tournament

- Still Believe

- Home

- The Calling

Wer die Underground-affine ARTE-Sendung Tracks kennt, der hat vor ein paar Jahren vielleicht den Beitrag über diese togolesische Band gesehen, die mit auffallender Kreativität ihre folkloristischen Musiktraditionen mit modernem Metal mischt. Waren Arka’n Asrafokor damals in der westafrikanischen Metalszene bekannt genug, dass Tracks auf sie aufmerksam wurde, so waren sie in Westeuropa unbekannt genug, dass Tracks auf sie aufmerksam machte.

Nach ihrem letzten, im Proberaum eingespielten Album Zã Keli (2019) befanden sie sich hierzulande eine Zeit lang an dem Sweetspot zwischen Geheimtipp und Hype. Die nächste Stufe folgt nun, denn für ihr neues Album Dzikkuh haben sie mit Reigning Phoenix Music nun eine Plattenfirma im Rücken, die sie angemessen pushen dürfte und bei der sie sich mit Opeth, Meshuggah, Agnostic Front und Bloodywood in guter Gesellschaft befinden. Und das absolut verdient!

Ohne Umschweife präsentiert die Band mit dem Opener The Truth, was ihren wahren Kern ausmacht. Wen dieser Song nicht begeistert, braucht gar nicht weiterzuhören, denn dieser Sound wird im weiteren Verlauf des Albums vor allem in den Songs Home, Asrafo, Angry God Of Earth und Final Tournament weitergeführt und verfeinert: Mit einem Maximum an Variation in Form von rauen Vocals und mehrstimmigem Gesang beziehen die Togolesen ihr Publikum nicht nur auf Englisch mit ein, sondern tragen ihre kulturelle Identität stolz in der Sprache Ewe und mit der Melodik des Blekete vor sich her. Tödliche Faustschläge an Blast Beats und lebhafte Percussions geben sich genau wie die verschiedenen Rhythmen den Staffelstab in die Hand oder preschen harmonisch gemeinsam nach vorne.

Dabei sind es auch nicht nur die Ewe-Trommeln oder die Djembé, durch die der Herzschlag Togos spürbar wird, sondern ebenso die kreativen Phrasierungen des Schlagzeugs und die Rhythmusspielereien von Gitarre und Bass; speziell Asrafo (Ewe für „Krieger“) wirbelt und galoppiert, umschwirrt von majestätischen Chants und Rap-Einlagen, die sich in diesem Rahmen behaupten können. Elom Ahavis Sprechgesang ist sowieso ein interessantes Puzzleteil auf dem Album und wurde in seiner Akzentuierung besonders wirkungsvoll im Song Home platziert, ein radikal vielseitiger Track, der den von der Band genannten „Asrafocore“ auf die Spitze treibt: Gitarre und Bass markieren ihr Territorium in alle Richtungen, die Rhythmuswechsel sind in ihrer frechen Abruptheit auf herrliche Weise verwirrend.

Das technisch perfekte Abschreddern, schlau getimte Kreischen und gepresste Quietschen der Siebensaiterin springen einen überall auf dem Album aus unerwarteten Ecken an, und auch die globale Dynamik der Songs ist superb: Obwohl eine Pause meistens das Letzte ist, woran man denkt, sind die kleinen Verschnaufer nach den extremen Sprints unerwartet wohltuend, wenn Chants in Ewe und in togolesischer Melodie-Tradition heilsame Momente des Friedens schaffen … bis prickelnde Build-ups und ordentliche Breakdowns einen wieder aus den Wolken holen. Dabei schafft die Band es stets, nicht in die Routine-Falle zu tappen.

Der zweite Song des Albums ist ein interessantes Beispiel, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Not Getting In Line ist wohl der „typischste“ Metaltrack auf Dzikkuh: Singende Gitarre, wetzender Sound, ein thrashiges Solo, rebellische Lyrics – und kein einziges togolesisches Klangelement. Ich schmunzle. Man könnte zunächst denken, dass der Titel nicht ganz passt, wenn eine Metalband sich mit einem schnörkellos metallischen Metalsong ja letztlich doch unter die Masse aus anderen Metalbands mischt. Aber genau das ist für mich hier der Kniff: Arka’n Asrafokor präsentieren hier nicht das Bild, welches Pressetexte, -fotos und Auftritte inzwischen sicher haben entstehen lassen. Mit diesem Schwergewicht an Song zeigen sie selbstbewusst (vor allem eventuell noch skeptischen Musikfans), dass sie auch ohne ihr hochinteressantes Alleinstellungsmerkmal ihrer lokalen Musikkultur Köpfe zum Bangen bringen können. Aus der Masse stechen sie als talentierte, Metal-versierte Musiker heraus, die es nicht nötig haben, Erwartungen zu erfüllen, und einreihen dürften sie sich lediglich in die Riegen der Bands, die für Qualität stehen. Sie spielen, was sie wollen, bestimmen den Takt (bzw. die Takte) und auch die fast exakt in die Songmittel gesetzte Vollbremsung; für schelmische fünf Sekunden wird man komplett rausgeworfen und rabiat wieder mitgerissen. Ich habe hier definitiv Spaß, denn es gibt wenig Unterhaltsameres, als stilvoll an der Nase herumgeführt zu werden.

Rhythmisch anspruchsvoll wütet Angry God Of Earth seinem Thema absolut angemessen, die beiden stilistischen Grundpfeiler für sich klingen handwerklich gekonnt konstruiert:

Die Warnung vor einer bedrohten und bedrohlich werdenden Erde wird mit rauen Vocals verkündet und ist in Englisch formuliert, womit die von Thrash und Death Metal getriebene Nachricht vielleicht ein bisschen weiter in die Welt vordringt.

Der in seinen Wiederholungen gebetsartig anmutende Klargesang in Ewe an den Erdgott hat Ritualcharakter, dazu streuen das beharrliche Murmeln der Hintergrundstimmen, das unablässige Klappern der Gankogui (Doppelhandglocke), der kraftvolle Djent sowie das insistierende Stampfen der Drums zusätzlich ihre Kräuter ins Feuer, mit dem Arka’n Asrafokor ihr Schwermetall formen.

Allerdings ist der Song in seiner zirkulierenden dualistischen Struktur etwas zu unkompliziert und verliert nach dem dritten Durchlauf der beiden erwähnten Abschnitte seinen Reiz, was auch die progressive Djent-Bridge nur kurz retten kann. Dennoch hat die Band meine Bewunderung, denn Songwriting ist nicht einfach und es allen immer recht zu machen sowieso nicht.

So technisch der „Asrafocore“ ist, so tanzbar ist er auch, vor allem in Walk With Us und Final Tournament:

Walk With Us ist lyrisch und musikalisch ein Aufruf zu Gemeinschaft in Tanz, Gesang, mehr Mut und Menschlichkeit. Die Frage nach Genremixes juckt hier nicht angesichts des starken spirituellen Charakters!

Bass und Gitarre beschwören einen packend heavy Groove herauf, in dessen Bann der Geist jeden bewussten Gedanken fallen lässt. Hier tanzen Finger auf Griffbrettern den Füßen zum Vorbild. Richard Siko und Mass Aholou sind an Drums und Percussions absolut unaufhaltsam, und wer bis hierhin noch über Selbstkontrolle verfügt haben sollte, wird bitte schön mit einem Grinsen bei der Hand genommen und mitgerissen. Niemand wird zurückgelassen! Der Sprechgesang und die harschen Vocals sind auffordernd, und über allem schwebt der Ruf des Zeremonienmeisters Mass Aholou und führt auf magisch-prophetische Weise als Versprechen und dessen Erfüllung in einem alles und alle zusammen. Lieblingssong! Ich kann mir jetzt schon vorstellen, welche Energieexplosionen dieses Feuer in den Moshpits zündet und welch großartige kollektive Erfahrung es sein muss, gemeinsam zu singen. Wer sich darauf einstimmen will, hier die Lyrics des Refrains:

„Kalētowo va do loo, mivado ku hagbe lo.“

Final Tournament interpretiert Energie in all ihren Facetten. Im Wechsel von purer Freude zu rasender Aggression wird es niemanden geben, der hier nicht seinen Moment an Stank Face oder seligem Grinsen zwischen Hüftschwung und Nackenzucken findet – nicht einmal die eher in sich gekehrte Sorte Mensch, denn die bekannte Dynamik wird mit einer kleinen ruhigen Erzählung inmitten des Tracks aufrechterhalten, die man auch dann emotional begreifen kann, wenn man sie sprachlich nicht verstehen sollte. Musik ist schlicht eine großartige Sprache!

Besondere Erwähnung verdient auch Mamade, ein heftiger Kontrast in kathartischen Wogen. Dieses kleine Highlight beginnt mit einer unerwarteten Süße in der Luft. Die Melodieführung des Gesangs huldigt dem Mutterland mit einem Gefühl von Sehnsucht und Ehrerbietung. Haben die Percussions auf den vorherigen Songs als extrovertierte Energietreiber fungiert, zaubern sie nun das atmosphärische Flair, in dem man sich wieder erden kann. Die sanfte Gitarrenmelodie gleicht einem fließenden Bach. In dieser idyllischen Szenerie brechen der Wasserfall an gewaltigen Riffs und ein Schrei wie aus den Tiefen der Erde umso brutaler über einen herein. Diese Gegensätze in einen Fluss zu bringen, erfordert ein hohes Niveau an Songwriting-Qualitäten, großes Kompliment daher an Songwriter und Sänger Kodzo Ahavi!

In meinem Enthusiasmus habe ich mich bisher auf vier Fünftel des Albums bezogen, denn da gibt es leider zwei Stücke, bei denen sich meine Nase rümpft.

Erst einmal eine positive Einschätzung: Diese Band zeigt sich nicht nur in der Art, wie sie Musikkulturen mischt, experimentierfreudig. Still Believe überrascht mit sparsam eingesprenkelten Vocal- und Keyboard-Effekten, die mich so verdutzt haben, dass ich vergnügt lachen musste. Ich bin, wie gesagt, gerne verdutzt. Aber etwas lässt mich zweifeln, ob Humor überhaupt beabsichtigt war: Die Gesangslinie versucht mit der Künstlichkeit einer Power-Metal-Attitüde und Hardrock-Kostüm, den Song noch mehr aufzubauschen. Und droht dazu noch, sich im Ohr festzusetzen. Die Band gibt ihre variationsreiche Soundidentität zwar nicht unbedingt auf, aber die Glaubwürdigkeit cringt doch unter dem Gewicht des Pathos. Amüsant ist das höchstens unfreiwillig.

Eine Steigerung davon ist das power-balladige The Calling. Als letzter Song ein recht seltsamer Abgang, denn er hat mit dem Rest des Albums nichts gemein außer die Thematik: Ermutigung und die tiefe Verbindung zur westafrikanischen Heimat. Natürlich wohnt jedem Track auf Dzikkuh große Emotionalität und damit auch eine gewisse Theatralik inne, allerdings verhindert der hohe Anspruch an Komplexität und an Fingerfertigkeit in acht von zehn Fällen, dass das Ganze ins Melodramatische rutscht. Dieser Classic Rock dürfte für einige Fragezeichen sorgen – vielleicht für Fans geeignet?

Trotz dieser vereinzelten Ausreißer sind es am Ende die Mitreißer, die den Gesamteindruck bestimmen. Und der ist absolut positiv.

Es gibt Bands, die Genres bzw. Stilelemente mischen, indem sie diese stets wie Bauklötze hintereinandersetzen – erst kommt ein Abschnitt mit Genre A, nun eine Phrase aus Genre B, dann wieder A und letztlich läuft das Ganze einfach nach Schema F. Während Arka’n Asrafokor durchaus Songs hervorgebracht haben, die zwischen klar voneinander differenzierten Abschnitten wechseln (besonders in der Gegenüberstellung von togolesischer Melodik und thrashiger Härte), so zeigen die Songs, in denen sie es durch Verschmelzung der Stile mit harmonisch ausbalancierter Gewichtung eben ganz anders machen, dass sie sehr genau wissen, was sie können und warum sie tun, was sie tun. Und weil dies so ist, gilt das auch für die beiden letztgenannten Songs, die am Ende auch einfach nur Geschmackssache sind.

Die Vielschichtigkeit der Instrumente hat selbstverständlich auch ein bisschen was von Mix und Produktion verlangt. Das Ergebnis ist ein satter Sound, mit dem besonders Gitarre und Bass aus allen Richtungen und Raumtiefen attackieren, sodass ich beim ersten Song The Truth schon nicht klarkomme. Die Vocals sind allerdings hier und da eine etwas andere Geschichte. Dass der Klargesang in seinem sanften Rufen oft wirkungsvoller ist als der raue Fry, hat nicht unbedingt mit dem durchaus fähigen Elom Ahavi oder dem beabsichtigten Kontrast der Vocals und Abschnitte zu tun. Aus seiner Leistung hätte man oft z.B. hinsichtlich Reverb noch mehr herausholen können. Gerade Angry God Of Earth ist hier ein Negativbeispiel. Die emotionale Raserei wird unter den wummernden Drums oft ein wenig begraben und verliert dadurch an Wucht. Aber auch das ist nicht gravierend.

Letztlich nimmt man von Dzikkuh auch oder vor allem den Spirit der Band mit.

Neben dem musikalischen Aspekt haben auch die Themen des Albums Gewicht: eine religionslose Spiritualität, die ihre Wurzeln in vorkolonialer Zeit zu haben scheint; Verbundenheit mit dem Mutterland und der Stolz auf die afrikanische Identität; die Überwindung von Schmerz durch ein Erstarken der Gemeinschaft.

Der enthusiastische Optimismus in der Energie der Band ist ansteckend, und das kommt auch von dem mit erhobener Faust gefeierten und von der Band in den sozialen Medien stets vermittelten Wir-Gefühl. Mit diesem heißen Arka’n Asrafokor herkunftsunabhängig jede Person willkommen, die ihre Musik mag und ihr Mindset teilt. Diese schöne Botschaft (und angenehme Marketingstrategie) wird die Band hoffentlich zu mehr machen als zum Zentrum eines (berechtigten) Hypes.